今回は【本好き・読書好きの子どもの育て方(赤ちゃん~小学生低学年)】に続く、小学生高学年~中学生・高校生編です。

前回、幼児期のほとんどの子ども達は、本を読んでもらうことが大好きと書きましたが、小学生高学年以上になると、部活や勉強に忙しく、またテレビゲームやスマホに夢中になってくる時期ではないでしょうか。

私の子ども達も、今まさにそんな感じです。そんな状況でも、本は大好きで、時間を見つけては、読書をしています。子ども達が買ってと言うので、月に1回、好きな本を買ってあげています。

中学生と高校生の娘には頼まれた時だけになってしまいましたが、小学生の息子には、今も図書館の本を借りてあげています。今回は、ある程度大きくなった子どもを本好きにする方法についてお伝えします。

本を苦手だと思わせない

前回、本を好きになる=本を嫌いにさせないことが重要だとお伝えしましたが、ある程度大きくなったらその先の本を読むことを苦手にさせない事が大事になってきます。

本を読むのが好き=本を読むのは嫌いじゃない=本を読むのは苦手じゃない

人それぞれ好みはあると思いますが、こういった本が受け入れやすいよ。苦手じゃなくなるよ。というお話をしていきます。

本を読むことを苦手にしないためにやること

国語など学校の授業で習ったお話が載った本を読む

例えば、小2の国語の教科書にでてくる(学校によって教科書は違うかもしれませんが)かえるくんとがまくんのお話『てがみ』は、【ふたりはともだち】という本の中のお話です。このシリーズは4冊もあるそうです。

小4の国語の教科書にでてくる『ウナギのなぞを追って』の本も図書館で見つけました。長年謎だったウナギの産卵場所を調査する話なんですよね。子ども達の音読を聞いていて、ウナギの赤ちゃん「レプトセファルス」めっちゃ覚えてしまいました。

こんな感じで、教科書に載っているお話って、続きとか他の話とか気になりませんか。教科書に採用されているくらいだからいいお話だろうし、学校で何度も読んで勉強している話を、もっと詳しく知ることができるから、教科書にある話が載っている本を読ませてみるのはおすすめです。ぜひ、お近くの図書館にないか調べてみてください。

小説に繋がる漫画を読んでみる

アニメ化にもなった文豪ストレイドッグスという漫画を知っていますか。中島敦、太宰治、芥川龍之介など文豪の名前が付いた登場人物がかっこよく描かれていて、その一人一人にその文豪にまつわる異能力を持っているという話です。漫画も小説もあります。

娘がこの話にでてくる江戸川乱歩に興味を持ち、江戸川乱歩の小説を読み始めました。漫画から本物の小説に繋がることがあるんだと驚きました。

表紙は大事!

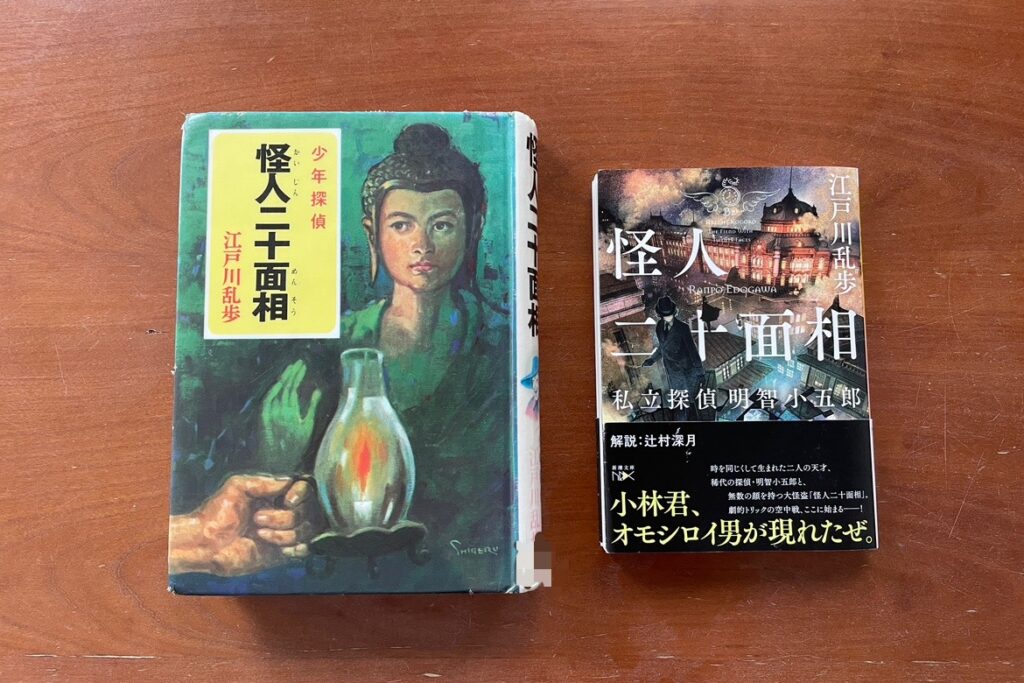

両方とも江戸川乱歩の怪人二十面相。左が1964年発行の図書館で借りたもので、右が今回買った2016年発行のもの。昔の表紙も不気味な感じで味がありますが、今の子には右の方が受け入れやすいようです。両方とも内容は一緒でした。今のものは、有名な作家さんの解説付きです。作品ごとに解説者が違って、辻村深月さんや島田荘司さんの解説も読めて面白いです。

まぁ色々言いましたが、内容はもちろんなこと、やっぱり最初に目が行く表紙が子どもにとって大事にみたいです。

難しい本じゃなくて大丈夫

ためになる、勉強になる本を読まなくても大丈夫だと思います。

今は、本を読むことが苦手だと思わない、本を読むことに慣れることが大切だからです。

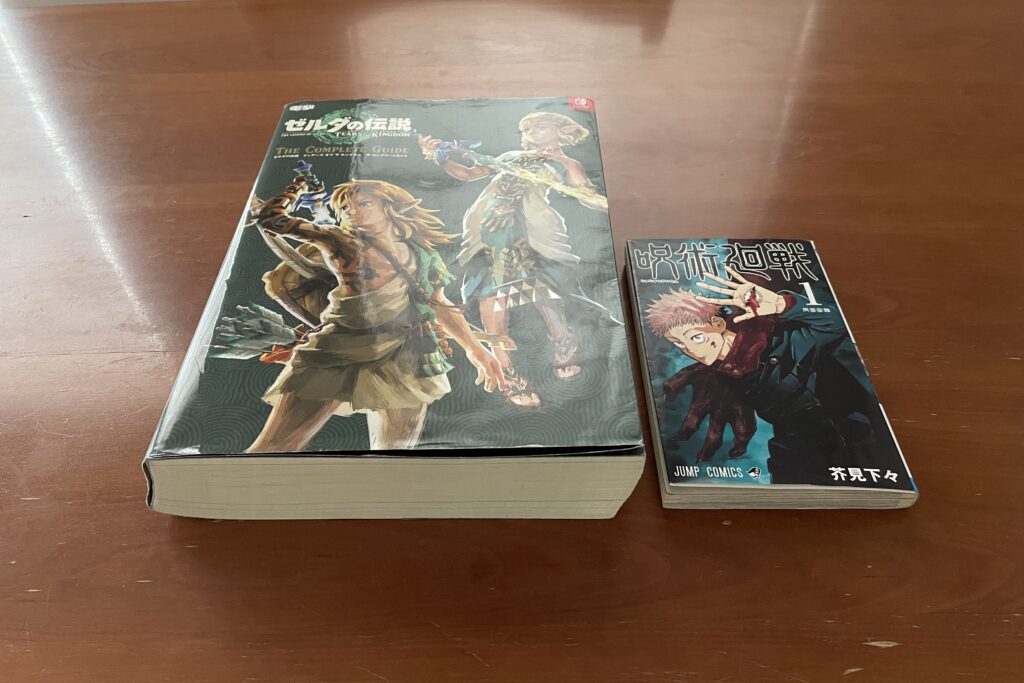

勉強に関係ないけど、小学生の息子は640ページ程あるゲームの攻略本を毎日、熟読しています。こうやって、興味があることができた時、必要になった時、読むことに慣れていればどんな本でも読むことができるんじゃないかなと思っています。

おまけ:本好きあるある?

うちの子ども達は、本を読んでいる時、話しかけても全然返事してくれません。集中してるんだと思うけど、何度呼んでも聞こえてないみたいになります。学校で大丈夫なの?って聞いたら、小学生の息子は、休み時間に本読んでたら、次の授業の号令していて、焦ったってことはある。だそうです。

皆さんの子どもも本好きになったら、気を付けてあげてください。

まとめ【本好き・読書好きの子どもの育て方(小学生高学年~中学生・高校生)】

本を苦手と思わせないために、その子が読みそうな本を選んでみましょう。

本を選ぶ時、私の子どもたちのやり方が参考になると嬉しいです。

コメント